田中誠一は、家族を新潟に残し、東京の大手IT企業で部長職に就いていた。仕事は多忙を極め、平日のほとんどを会議と部下の管理、プロジェクトの進捗確認に追われる日々。単身赴任を始めてからもう3年が経つ。妻と子どもたちは彼の地元、新潟市の古い一軒家に暮らし、彼は月に一度帰るのがやっとの生活だった。

東京の狭いワンルームアパート。仕事の帰りにスーパーで買った冷凍食品を電子レンジで温めながら、誠一は家族のことを考えていた。特に心配なのは中学生の息子、亮太だった。反抗期なのか、電話をしてもそっけない返事ばかり。父親としての役割を果たしていないことに、誠一は密かに焦りを感じていた。

ある土曜日、珍しく早く仕事を終えた誠一は、部下から誘われた飲み会を断り、アパートで一人、缶ビールを片手にテレビを見ていた。そのとき、妻からの電話が鳴った。

「亮太のことで相談があるの。」

妻の声はいつになく沈んでいた。亮太が学校でトラブルを起こしたらしい。友人との喧嘩で、相手に軽い怪我をさせてしまったという。

「すぐ帰る。」誠一は電話を切ると、翌朝一番の新幹線を予約した。

翌日、新潟駅に降り立った誠一を迎えたのは、地元特有の冷たく湿った空気だった。久しぶりに見る自宅の玄関に足を踏み入れると、リビングのソファに座る亮太の険しい顔と、その隣で心配そうにしている妻の姿が目に飛び込んできた。娘の美咲は気まずそうに部屋に引っ込んでいた。

「どういうことだ?」誠一が低い声で問いかけると、亮太は視線を逸らした。

「別に、大したことじゃないよ。」

「相手の親御さんから電話があった。君が相手を突き飛ばしたって。」

「向こうが先に言いがかりつけてきたんだ!」

亮太の声が高くなる。誠一は一瞬言葉に詰まり、彼の態度に怒りを覚えながらも、自分の不在がこうした問題を生んでいるのではないかという罪悪感に苛まれた。

「とにかく、まずは相手に謝ることが先決だ。」誠一は冷静を装いながら言った。

「なんで俺ばっかり謝らなきゃいけないんだよ!」亮太は怒鳴ると、部屋に駆け込んでドアを閉めた。

その夜、誠一は亮太の部屋の前で立ち止まった。軽くノックをすると、中から声が聞こえた。

「入っていいよ。」

部屋に入ると、亮太はベッドの上でスマートフォンをいじっていたが、誠一が来るとそれを放り出した。二人はしばらく黙っていたが、やがて誠一が口を開いた。

「亮太、お父さんも若い頃、喧嘩したことがある。」

亮太が驚いたように顔を上げた。

「え、本当に?」

「ああ。でも、喧嘩のあとって、ただ虚しくなるだけだった。相手を傷つけたことで、自分が小さくなった気がしてな。」

「……。」

亮太は視線を落とした。

「お前がどんな気持ちで喧嘩したのか、全部はわからない。でも、相手を傷つけたのは事実だ。そこに向き合うことが、強さなんじゃないかと思う。」

亮太はしばらく黙っていたが、やがて小さく頷いた。

「わかった。ちゃんと謝るよ。」

翌日、誠一は亮太を連れて近くの相手の家を訪れた。冬特有の重たい曇り空が二人の上に広がっていた。玄関で相手の親御さんに深々と頭を下げる亮太の姿を見て、誠一は胸が締め付けられるような思いだった。

「素直に謝ってくれてありがとう。」相手の親御さんは最後にそう言ってくれた。

帰り道、亮太がぽつりと言った。

「お父さん、東京で忙しいのにありがとう。」

誠一は思わず亮太の肩を軽く叩いた。

「お前が困ってるときに動けない父親なんて、意味がないだろ。」

亮太は少し恥ずかしそうに笑った。その笑顔を見て、誠一は心の中で強く誓った。仕事に追われる日々でも、家族との絆を決して薄れさせてはいけない、と。

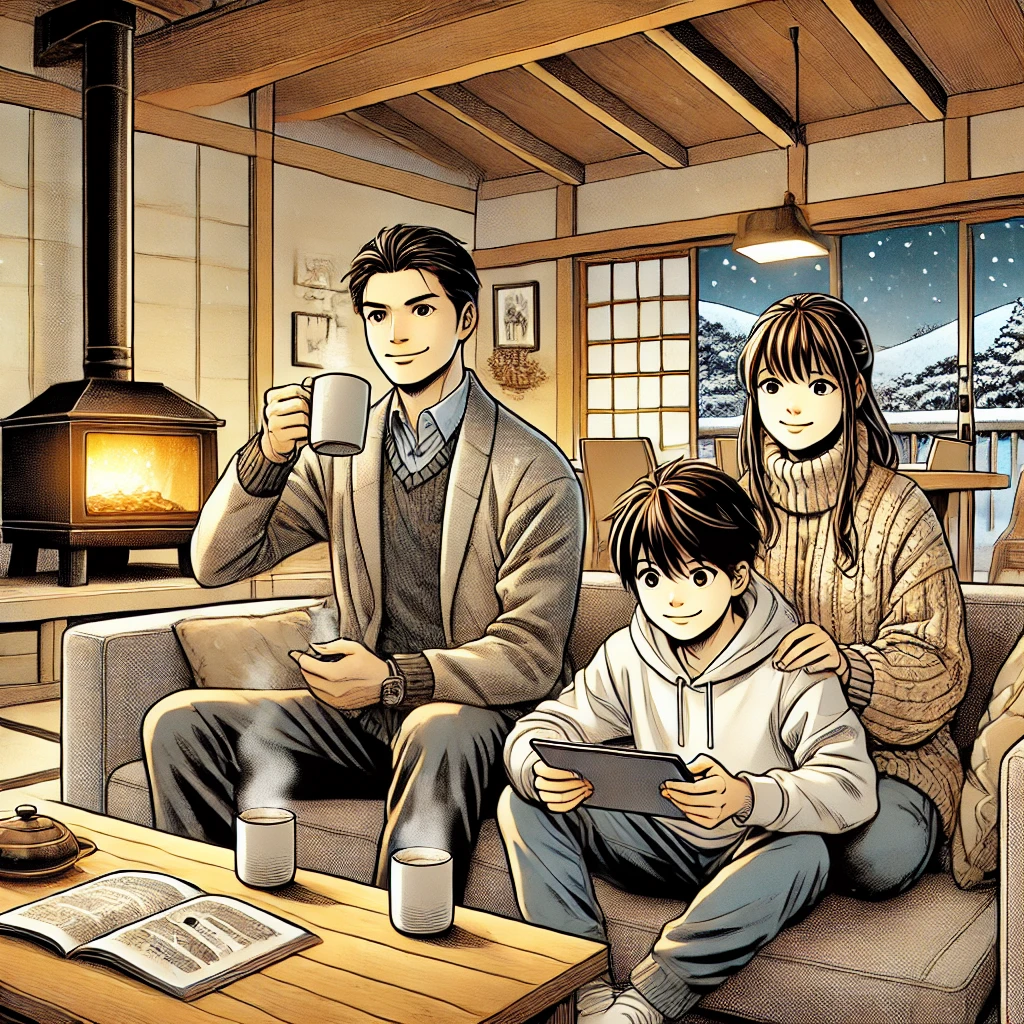

その夜、久しぶりに家族4人がリビングで過ごした。新潟特有の寒い冬の夜、こたつに集まった家族の笑い声が響く中、誠一は心の中で未来への希望を感じていた。

家族と過ごす時間は決して無駄ではない。それは、単なる安らぎではなく、彼らを支える力そのものなのだと誠一は実感していた。

コメント